- 首页

-

特色诊疗

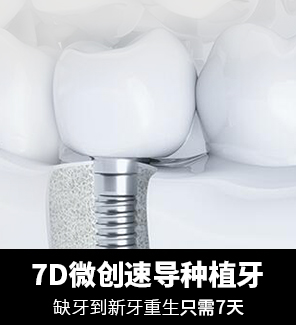

- 牙齿种植 oral implant

- 牙齿矫正 orthodontics

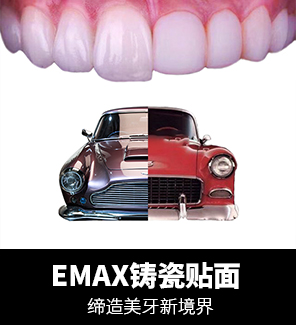

- 美学修复 cosmetology

- 牙齿美白 periodontal

- 综合治疗 dental pulp

- 儿童口腔 children denta

-

适应症:

-

种植牙技术:

-

热点阅读:

-

适应症:

-

矫正技术:

-

热点阅读:

-

适应症:

-

牙齿修复技术:

-

热点阅读:

-

适应症:

-

牙齿美白技术:

-

热点阅读:

-

适应症:

-

口内治疗技术:

-

热点阅读:

- 医生团队

- 团圆动态

- 公益事业